2021

La Domenica delle Palme per i bimbi del Primo Anno

2021

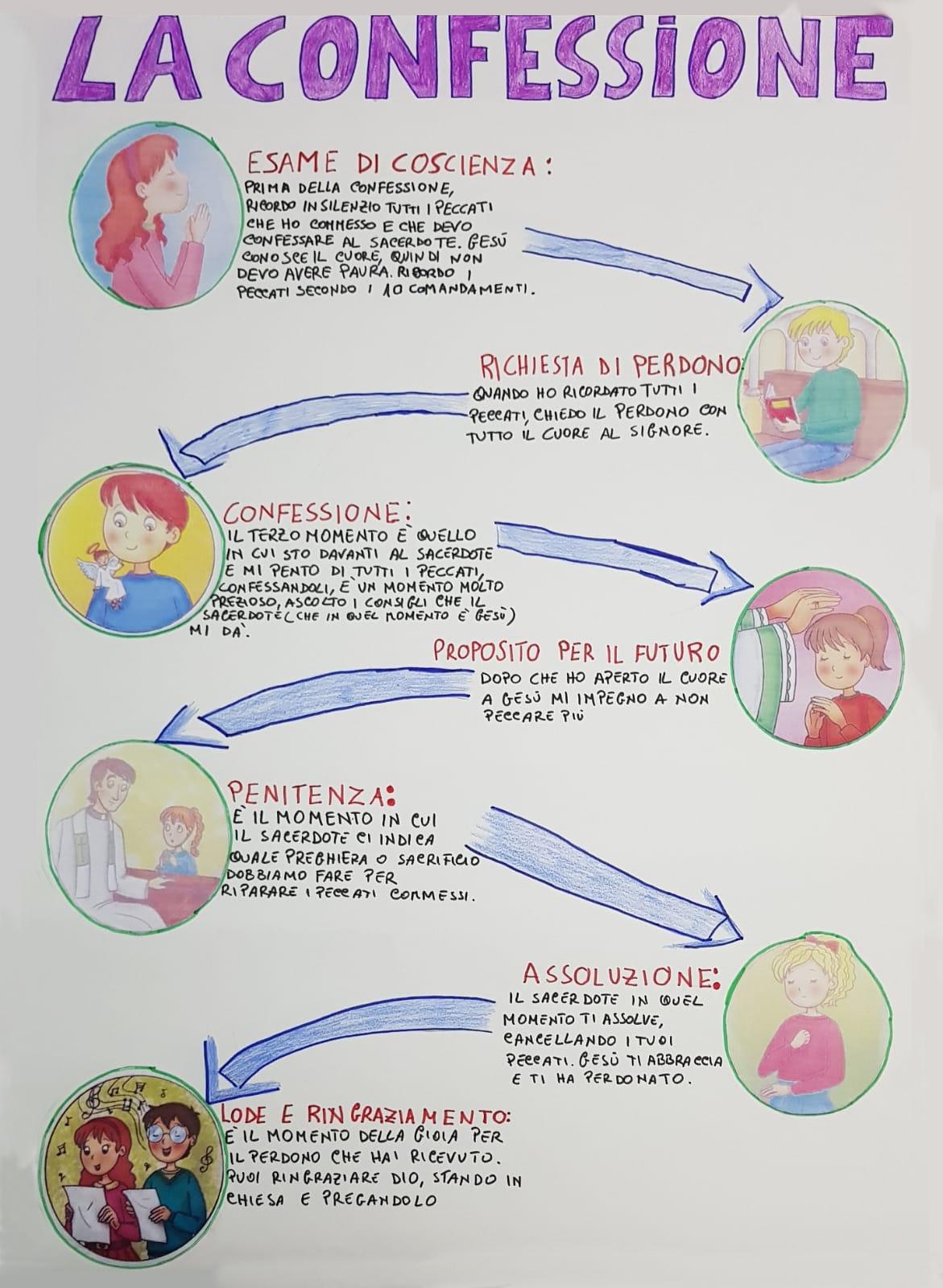

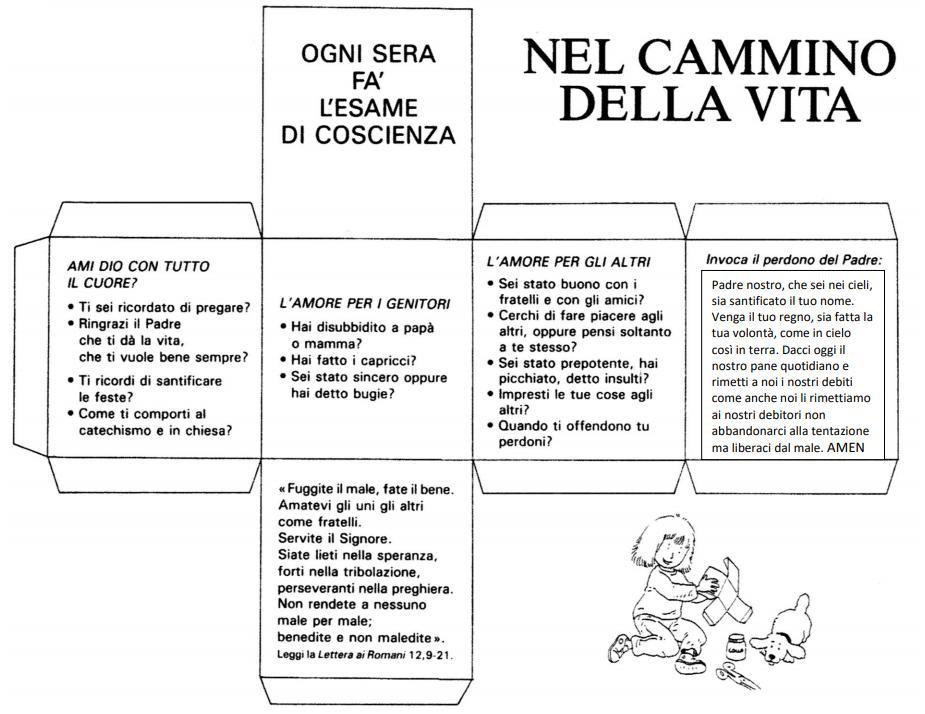

Prima Confessione

2021

La Via Crucis

È una pratica cristiana che ha radici lontane e ha attraversato i secoli. Affacciatasi alle soglie dell’età moderna come una particolare forma di ‘pellegrinaggio disciplinato’, si è modulata sul binario di una ‘regolata devozione’ e, appena scalfita dai processi di secolarizzazione, conserva la sua fortuna sotto diverse declinazioni. È l’appuntamento consueto del venerdì di Quaresima in parrocchia, e quello di celebrazioni spettacolari, tra sacro e profano diffuse ovunque: è la via Crucis. La Via Crucis ha un posto speciale: soprattutto per i rimandi al racconto della Passione e all’identificazione con l’’Uomo dei dolori’, con la figura di Cristo. Ma quando è iniziata la sua storia? Qual è stato nelle differenti epoche il suo significato per la vita dei credenti? E oggi, lasciatici alle spalle – per fortuna – il senso tragico del sentimento religioso, come interpretare questo rito antico e contemporaneo alla luce dell’invito evangelico «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»? Gli interrogativi sarebbero tanti. Come le risposte. Qualcuna c’è. Senza scomodare la pellegrina Egeria (IV secolo) che ci informa su una processione dall’Anastasis al Martyrium, o cronache successive ( V e VI secolo) che ne riferiscono altre attraverso i santuari di Gerusalemme, si può dire che, cadute le difficoltà del primo millennio – per motivi storici e teologici – nel rappresentare le immagini di Cristo, una svolta radicale segna già, invece, l’inizio del secondo millennio. Portandosi dietro un flusso di rappresentazioni riversato nella Via Crucis. Una strada aperta dai pellegrini di ritorno dalla Terra Santa (che, a casa loro, in trasposizione imitativa ne ricostruiscono i principali luoghi santi già dal IX secolo) e spianata bene dai monaci. Con gli Ordini riformati che nell’XI secolo si concentrano sull’imitazione del Cristo sofferente, con Bernardo di Chiaravalle immerso nella Passione. E, a Medioevo inoltrato, con Francesco d’Assisi e Bonaventura da Bagnoregio a preparare davvero il terreno, senza dimenticare Iacopone da Todi, Ubertino da Casale, le mistiche italiane o i mistici tedeschi, capaci di influenzare la riflessione cristologica. Certo, pare che una Via Crucis, come esercizio di meditazione, fosse già presente in Terra Santa nel XII secolo (non però nelle forme poi codificate). Vi allude tale Ernoul in uno scritto del 1228 che cita «il cammino percorso da Cristo dalla porta Dolorosa verso il Calvario». Nel 1294 ne farà menzione il domenicano Rinaldo de Montis Crucis arrivato sul luogo della Crocifissione ‘salendo la via per la quale salì Cristo portando la croce’ che descrive le varie stazioni a partire dal palazzo di Erode, il luogo della condanna. Un po’ poco a dire il vero. In realtà, sullo sfondo della devozione alla ‘Passio Christi’ e con riferimento alla salita sul Calvario, la Via Crucis quasi certamente nasce come pio esercizio, ben preparato da diversi fattori. Due in particolare. Primo, il convergere di testi punti fermi nell’evoluzione della pratica, ad esempio quello di Adrichomius, l’olandese morto nel 1585, che nelle sue due opere ‘Jerusalem sicut Christi tempore floruit’ e ‘Theatrum Terrae Sanctae’ distinse due percorsi: la Via Captivitatis (dal Getsemani a Pilato), e la Via Crucis vera e propria o Via Dolorosa (con partenza dalla casa di Pilato, fino all’erezione della croce). Secondo, l’armonizzazione di devozioni diffuse dal XV secolo nei territori germanici e nei Paesi Bassi: quella alle ‘cadute di Cristo ‘ sotto la croce, per lo più in numero di sette; quella ai ‘cammini dolorosi di Cristo’, in processione da una chiesa all’altra con sette, nove o più spostamenti; infine quella alle ‘stazioni di Cristo’, con le soste di Gesù verso il Calvario (perché-obbligato dai carnefici, perché distrutto dalla fatica, o per i contatti con le donne e gli uomini che lo accompagnano), soste indicate da una croce con la raffigurazione dell’episodio su cui meditare. Non c’è qui lo spazio per fermarci sulla varietà delle stazioni, le vicende via via scelte, i possibili o inesistenti fondamenti biblici. Importante è sottolineare che, attraverso questa pratica, i fedeli potevano ripetere nelle loro comunità l’esperienza dei palmari (a maggior ragione perché ormai impossibilitati a raggiungere Gerusalemme sotto dominazione islamica), beneficiando delle stesse indulgenze, via via concesse da Innocenzo XI, Innocenzo XII Benedetto XIII, dilatate da Clemente XII. Non solo anche in questo modo si rinsaldava il legame con la propria chiesa parrocchiale, auspicato dalla strategia pastorale postridentina. Da ricordare ancora, che la Via Crucis, nella forma attuale, con le quattordici stazioni sempre nello stesso ordine, è confermata in Spagna nel secolo XVI, soprattutto in ambienti francescani, gli stessi che hanno rafforzato questa pratica nella vita del popolo cristiano. Dalla penisola iberica, attraverso la Sardegna, la Via Crucis arriva quindi a Roma trovando il suo più efficace sostenitore in Leonardo da Porto Maurizio che a metà del ’700 la cristallizza come la risposta più forte ai giansenisti e agli illuministi. È grazie a questo santo che la Via Crucis (ai suoi occhi ‘Scala del Paradiso’), si diffonderà diventando patrimonio comune, invadendo spazi pubblici e privati, anche laici, trasformati da una metamorfosi in funzione apologetica che esalta l’itinerario penitenziale e orante. Grazie a San Leonardo, ma pure ai pontefici. Quelli già citati e parecchi loro successori. Come Benedetto XIV che sottrae del tutto la Via Crucis alla peculiarità dei frati e la salda alla vita parrocchiale, nella formula del pellegrinaggio disciplinato, e che pure introduce la pia devozione dentro il Colosseo, consacrando l’anfiteatro ai martiri della Fede e facendovi installare le edicole con le quattordici stazioni e una grande Croce (rimosse dopo l’Unità d’Italia, con la sola Croce ricollocata nel 1926, mentre si preparavano i Patti Lateranensi). Il resto è una storia che arriva ai giorni nostri. Passata attraverso il Concilio che pure, nel ritorno all’essenzialità del messaggio evangelico, ha cercato di rinnovare anche questa forma di pietà popolare dando risalto ai suoi aspetti essenziali mettendo fortemente in risalto l’aspetto biblico, liturgico, umano e sociale. Da qui successive modifiche, l’aggiunta della Risurrezione alla formula delle quattordici stazioni, la proposta della Via Crucis biblica, le varianti, qualcosa che ha persino recuperato l’attenzione degli anglicani, delle Chiese evangeliche. Il resto, ancora, vede il consolidamento della tradizione da parte dei pontefici del secondo Novecento anche al Colosseo. Con Giovanni XXIII che ripristina il rito nel 1959 (senza però ripeterlo). Con Paolo VI che lo riprende nel 1964. Con Giovanni Paolo II che personalmente ha portato la Croce sino all’irrompere della malattia e ha scritto i commenti per le stazioni nel 1984, a conclusione del Giubileo straordinario della Redenzione. Con Benedetto XVI e le sue parole nell’anfiteatro romano a ricordarci che la Chiesa, celebrando la morte del Figlio di Dio, vede nella sua Croce l’albero della vita.… Una Via Crucis che attraversa gli uomini. Un percorso che finisce nella carne viva di Gesù.

2021

Giornata della raccolta del Farmaco

Il 13 Febbraio si è tenuta la tradizionale giornata nazionale della raccolta del farmaco, ed anche quest’anno la Caritas Parrocchiale, grazie ai suoi volontari, ha avuto modo di raccogliere molte medicine che verranno poi distribuite il giovedì, a chi ne avrà bisogno, durante la distribuzione alimentare. Un grazie particolare va alla Farmacia Carrello che come tutti gli anni ci ha accolto nella sua Farmacia.

Un povero, una persona priva di beni materiali, conserva sempre la sua dignità. I poveri possono insegnarci tanto anche sull’umiltà e la fiducia in Dio. ” (Papa Francesco)

2021

La Corda Pia storia,devozione

Si tratta di una suggestiva celebrazione per il tempo di Quaresima che consiste in una prolungata meditazione che i fedeli sono invitati a fare sul mistero della passione e morte di Cristo in croce abbinato al mistero della passione vissuta da San Francesco nella sua vita attraverso l’impressione delle stimmate, avvenuta sul monte de La Verna due anni prima della sua morte. Mediante canti, letture, salmi e preghiere si è invitati a contemplare e a unirsi alle sofferenze patite da Cristo nella sua Passione.

È difficile risalire agli anni precisi della prima formulazione di questa pia pratica, nata nel clima della devotio moderna (circa sec. XIII). In un documento del 1600 la paraliturgia è detta “Litanie di Gesù”, per il ritmo ripetitivo dei testi principali, contemplativi del Redentore e di Francesco, segnati dalle ferite, prezzo della Redenzione. La formula adottata fino ad oggi risale alla seconda metà del ‘600, dovuta al Ministro generale dell’Ordine fra’ Filippo Gesualdi da Castrovillari, che l’aveva rinnovata utilizzando testi più antichi.

Essa rimane comunque una delle più antiche devozioni al Cristo Crocifisso conosciute oggi nell’Ordine francescano, ed unica nella sua intenzione di abbinare il tema delle stimmate di Cristo e di San Francesco d’Assisi.

Il fondamento teologico e spirituale che legittima questa originale devozione francescana è da ricercare nella Scrittura. In particolare, nelle parole di San Pietro apostolo, quando scrive: “Dalle sue piaghe voi siete stati guariti” (1 Pt 2,24).

Il pio esercizio della “Corda Pia” viene proposto ancora oggi ai fedeli come particolare momento contemplativo quaresimale. L’insegnamento che scaturisce dalla meditazione delle stimmate di san Francesco è tuttora valido: seguendo la povertà e l’umiltà del Cristo, Francesco d’Assisi ha meritato le stimmate e le piaghe che lo hanno reso visibilmente alter Christus. Anche il cristiano, in sintonia con il nome che porta, è chiamato a essere alter Christus. Francesco, uno di noi, è la prova che la trasformazione del cristiano in Cristo non è impresa impossibile!

Anche nella nostra Parrocchia tutti i venerdì di Quaresima si celebra il pio esercizio della Corda Pia alle ore 17:00 in Chiesa.